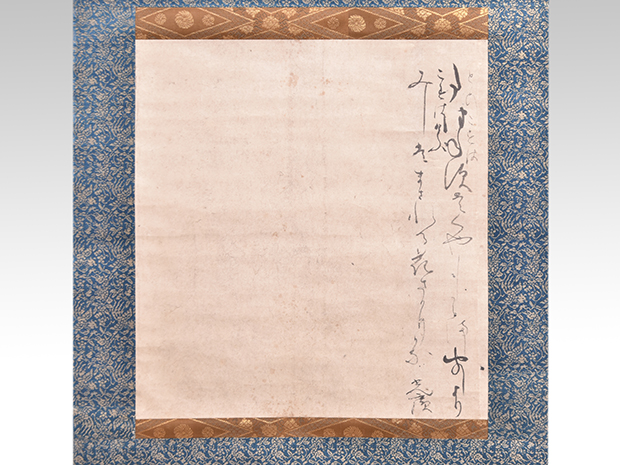

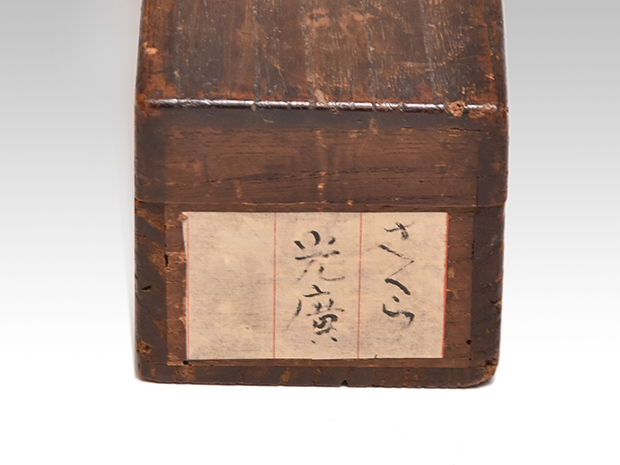

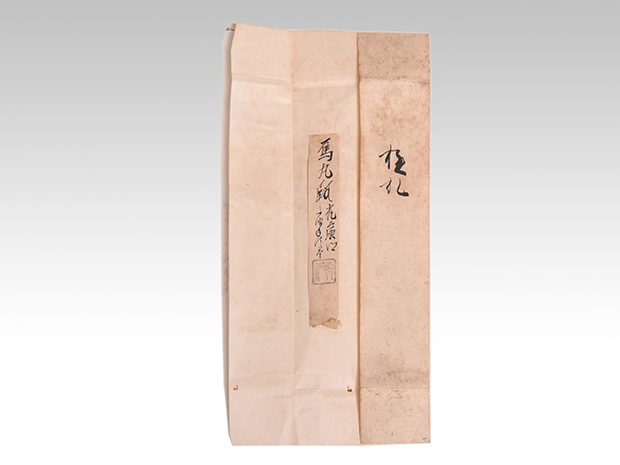

軸装 烏丸光廣卿 詠草 「さくら」 古筆極札 堀江知彦箱書

この商品を直接ご覧になりたい場合は必ずご来店前に銀座店にお電話かお問い合わせフォームにてご予約の上、ご来店頂きますようお願いいたします。

¥388,000 税込

商品コード: s-1983

| 作者 | 烏丸光廣(天正7年 - 寛永15年) 江戸時代前期の公卿・歌人・能書家 准大臣烏丸光宣の長男。官位は正二位権大納言。細川幽斎から古今伝授を受けて二条派歌学を究め、歌道の復興に力を注いだ。 |

|---|---|

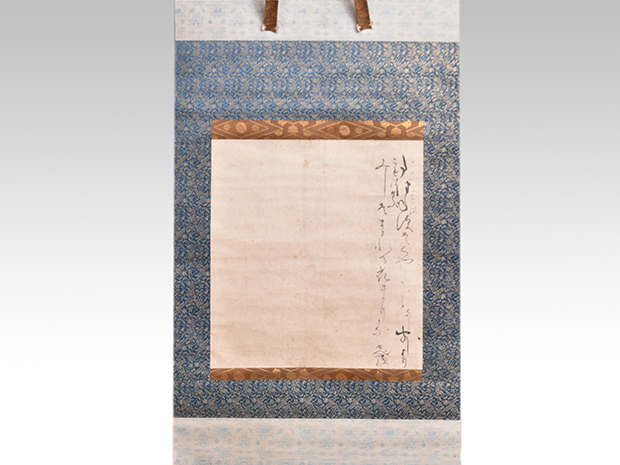

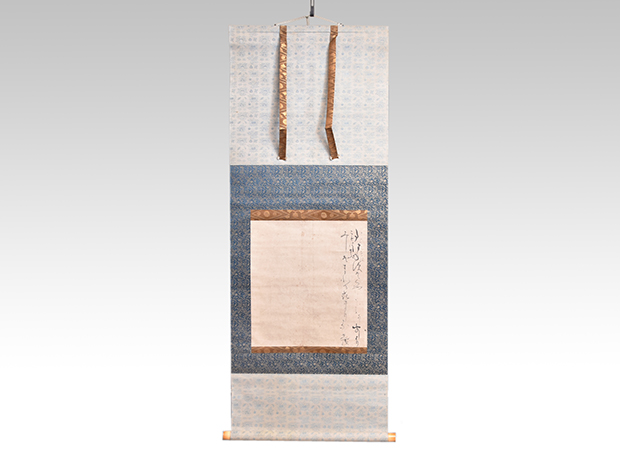

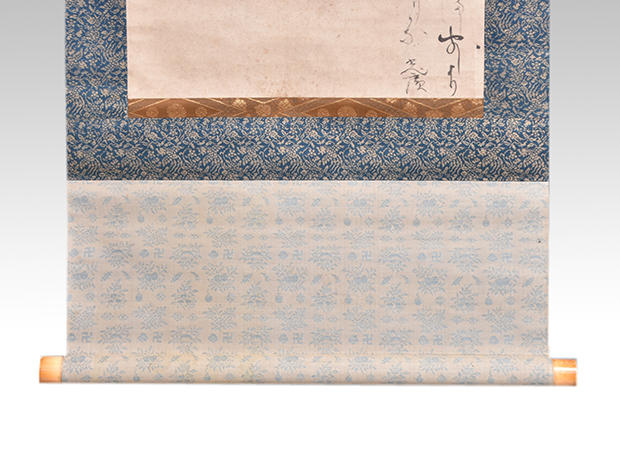

| 寸法 | 本紙:横33cm 縦36cm 総丈:横45.2cm 縦118cm |

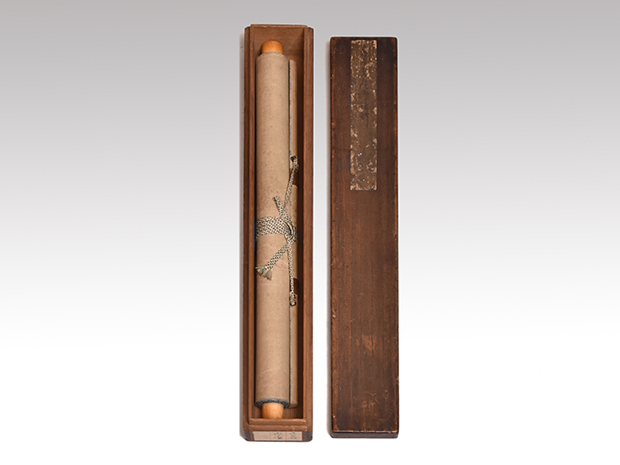

| 付属品 | 古筆極札 堀江知彦箱書 |

| 箱書 | 堀江知彦ほりえ ともひこ、1907年- 1988年) 日本の書家・書道史家。 東京生まれ。号は秋菊。早稲田大学国文科卒。 1934年から1969年まで東京国立博物館勤務。 その後、1982年まで二松學舍大学教授を務めた。 古筆鑑定、会津八一の研究を行った。 |

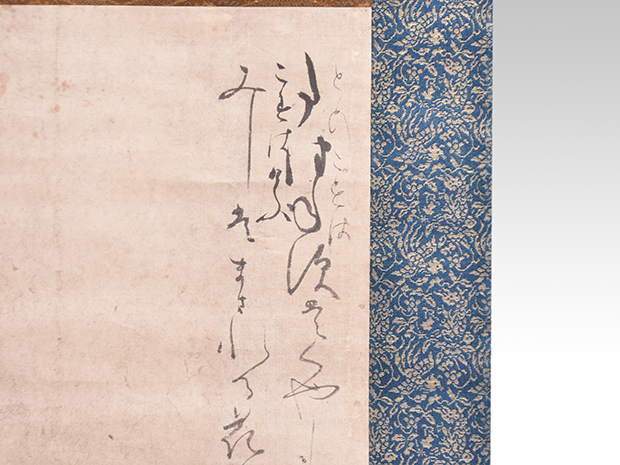

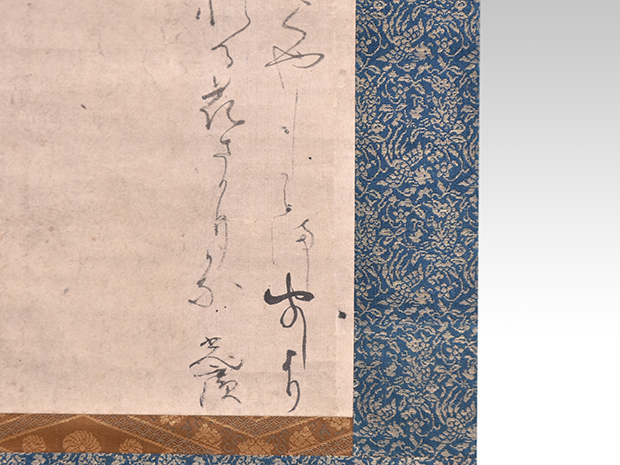

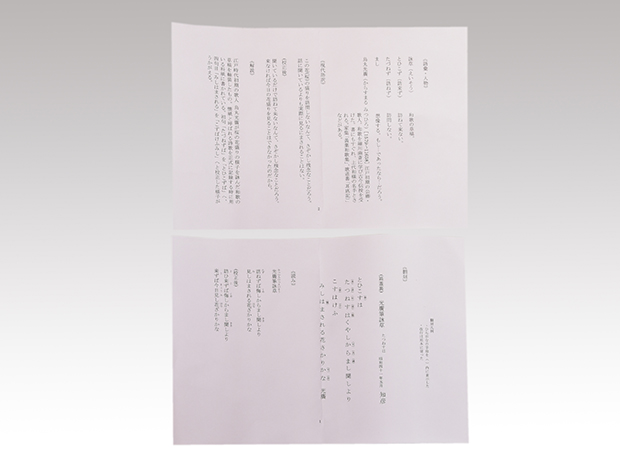

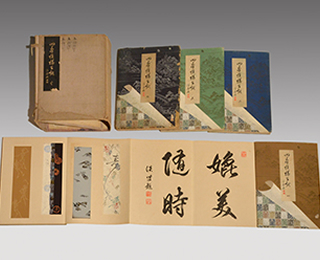

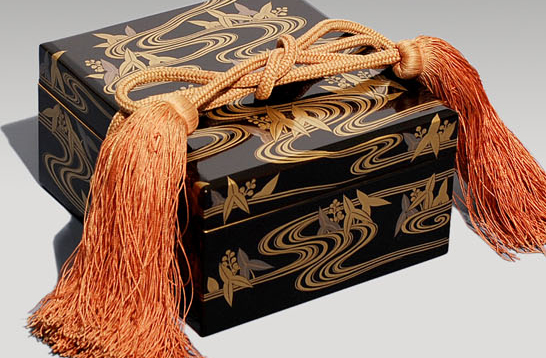

| 商品説明 | 江戸時代初期の歌人、烏丸光廣が桜の花盛りの様子を詠んだ和歌の草稿を軸装にしたもの 懐紙と呼ばれる詩歌を正式に記録するときに用いる料紙に書かれている。 読みは 「たずねずば 悔しからまし ききしより みしはまされる 花盛りかな」 校正後 「とひこずば 悔しからまし ききしより こずば今日見し 花盛りかな」 現代語訳 「この花(桜」の盛りを訪問しないなんてさぞかし残念なことでしょう。 話に聞いているよりも実際に見るにまされることはない」 校正後 「聞いているだけで訪ねてこなあいなんて、さぞかし残念なことだろう。 来なければ今日の花盛りを見ることはできなかったのだから」 初句「たずねずば」を「とひこずば」へ、四句目「みしはまされる」を「こずばけふみし」へと校正した様子がうかがえる。 箱書きは「光廣筆詠草 たつねすは 昭和四十一年五月 知彦」 表具も江戸時代の裂で一文字、花文金襴 中回し、鳳凰花唐草金襴 上下、花文緞子 軸先、象牙の上等な表具で良い状態です。 |