美術品の扱いと保存6

6 茶碗編

萩茶碗

十一代 三輪休雪(壽雪)造

まずは扱い方から述べます。

茶碗を使用するに当たりまずぬるま湯に浸けるのが宜しいかと思います(水でも結構です)。浸ける時間は1時間ぐらいですが宜しいですが時間の無い方は10分ぐらいでも十分効果がございます。

これにはいくつかの利点がありますが主な2点は、

1、まずはお茶を点てて使用した時に汚れが付きにくい事です。あらかじめ水分でコーティングしているために汚れが中に浸み込みにくくなります。また浸み込んでも汚れが落としやすくなります。

2、此の水分により急激な温度変化に対応でき割れにくくなる事です。

それでは大まかな材質の違いでお話しします。

御本茶碗 鵬雲斎(玄室)書付

次は釉薬が掛ってはいますが土が荒いため吸水性が高い焼物、萩、唐津、志野等も1週間ぐらいが宜しいと思います。

次は京焼・薩摩・織部・朝日・瀬戸等の皆様が一番多く使用している茶碗です。 土が細かく釉薬も掛っております。特に白っぽい土の茶碗はお茶が付いたりと汚れが目立ちます。

この白っぽい土の茶碗こそ特に気を付けてください。

汚れが付きますと価値が半減してしまいます。

乾燥も最低3~4日必要です。茶会で使用した数茶碗の目安が大体同じです。

稲雀絵茶碗 眠平(造)淡路焼

鵬雲斎(玄室大宗匠)書付箱

ただ乾燥に時間が掛ります。1週間以上は乾燥させてください(一晩浸けた茶碗は1カ月乾燥させる方もいるほどです。)

稀にカビが生えている楽茶碗をお客様の所で見る事がございますが乾燥が不十分だと思われます。

汚れが付いてしまった場合はその汚れにより対処法が違います。

ハイターなどの塩素系の漂白剤は落ちますが変色する場合と臭いが残る場合がありますので磁器の茶碗(殆どお茶では在りません)以外使用しない方が宜しいかと思います。

どうしても使用したい場合はすごく薄めて使用するか、重曹で落とすのも宜しいかと思います。

万が一破損した場合は茶碗にもよりますが自分で修理しないで専門家にお出しした方が宜しいかと思います。

良いお店ですと茶碗に合ったベストの選択をしてくれます。

浜田庄司(造) 塩釉流掛茶碗

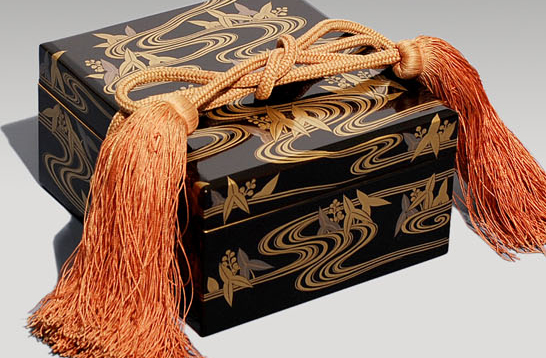

がたつきがございますと破損の原因になります。大きさの合わない箱は論外です。桐箱を誂えで製作しても1万円ぐらいからございます。

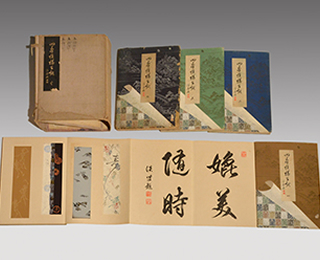

桐箱の蓋には紙で覆いを掛けておいてください。これは箱の変色を防ぐためと、紐掛けの時に爪による蓋のキズを防ぎます。

最後に茶碗の湯通し(水通し)はお肌のクリームだと思ってください。茶碗(膚)を守ってくれます!

古美術ささき 佐々木 一