鼓

「鳴り物(小鼓、大鼓、太鼓)」について少しお話してみましょう。

田中流を昭和の頃よりお稽古しております。それをベースに鼓について少しお話いたします。

大抵の方に「鼓の皮は何の皮でしょう」と質問致しますと、ほとんど「きつね」「牛」とお答えになります。

狐はおそらく謡曲「小鍛冶」からでしょうが 実際には「馬皮」です。(実はまれに牛、豚皮もございますが;;;;)それも当歳馬(0歳)が良いとされております。

使用する部分は首筋の薄い皮の部分で、表皮と裏皮の厚さも異なります。当然、音は表から裏に抜けていきますので裏側が薄く出来ており、ちなみに大鼓(おおつづみ)の皮も馬で、太鼓の皮は牛皮です。

新調しました皮はなじみが悪く、使い込んでいかないと演奏会では使用できません。皮の寿命はおおよそ100年から150年ぐらいと言われております。したがって演奏会で使用できる皮は30年から100年ぐらい使用した皮がよろしいのです。

鼓の皮はめらして(湿度を与えて)使い、大鼓の皮は火鉢でほうじてかんかんに張り使用します。

音色のメリハリを楽しみます。家元などは今買い求め、使い込んで孫子(まごこ)の代へ渡すものなのです。

日本の文化なのですね!

当然、楽器ですから鳴らないと良い物とはいえません。音色は中の刳りかた、彫り方で決まります。

胴にはサインや銘は入っていませんがある程度の彫り方で作者が解ります。

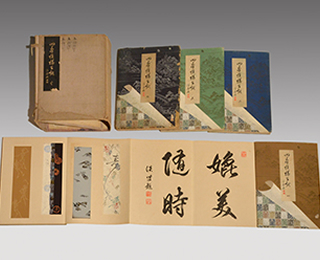

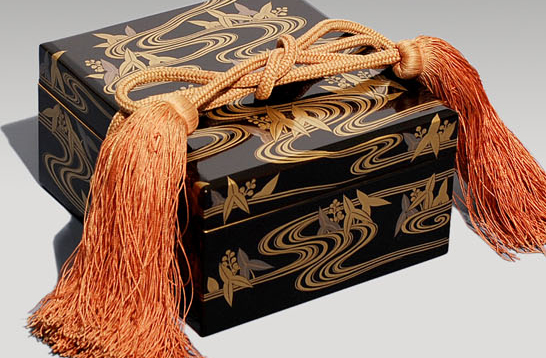

小鼓 胴 葡萄蒔絵

不思議なことに、鳴る胴は弦楽器の最高の時代ストラディバリウスの頃と同じなのです。 プロの演奏家が使用している胴は殆どがこの頃製作されております。

江戸中期からは演奏に使える胴がどんどんと無くなり、明治から現代は皆無です。

最近ですが、名器をコンピュータで正確に採寸して正確に彫り上げても、音はまるっきり違う音だったと聞いております。

昔の職人の凄さでしょうか。

一度どこかでじっくりと聞いてみては!

佐々木