藤四郎春慶茶入 銘「緒手巻」 薮内家七代竹翁・八代竹猗箱書

この商品を直接ご覧になりたい場合は必ずご来店前に銀座店にお電話かお問い合わせフォームにてご予約の上、ご来店頂きますようお願いいたします。

¥288,000 税込

商品コード: c-5219

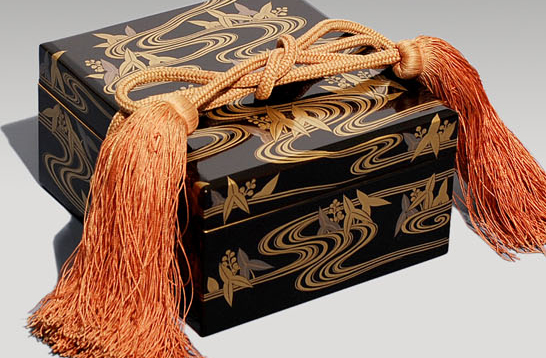

| 作者 | 藤四郎春慶 桃山時代 |

|---|---|

| 寸法 | 口径:3.8cm 胴径:7cm 高さ:10.2cm(上蓋ツマミ含む) |

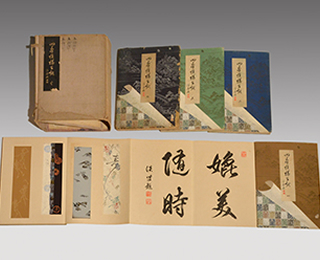

| 付属品 | 巣入り牙蓋 仕覆 薮内家七代竹翁箱書箱 八代竹猗箱書箱 |

| 箱書 | 薮内家七代 桂隠斎竹翁紹智 (1774~1846) もと大和郡山藩の武士で桂隠斎竹翁と号した。比老斎亡き後、後見人として迎えられ七代を継いだ。比老斎が石州はじめ諸大名と交わり、大きく外へ発展していったのとは対照的に、桂隠斎は比老斎の跡をとりまとめ、家の修理や土蔵の新築など内部の仕事はもとより、妙喜庵の修理などにも貢献している。手造りにもひいでており、壷廬棚など好み物を残している。その間には流祖剣仲の200回忌や織部の200回忌、さらには利休の250回忌も大徳寺で行っている。この頃、珍牛斎紹庵は江戸千石橋畔に居を構え、藪内流の発展に努めている。弘化3年没。73歳。 八代 真々斎竹猗紹智 (1792~1869) 通玄斎参翁の子で桂隠斎の養子となり、八代を継ぐ。真々斎竹猗と号した。 真々斎の時代は明治維新の頃で、京都はその動乱の中にあって物情騒然としていた。真々斎は専ら流門の護持に努め、相伝書の検討や流儀作法の確立を心掛けている。 安政5年の秋ごろより皇女和宮の茶道指南役を勤めている。和宮御降嫁の際に調度品として茶道具一式を御用命により謹製している。 元治元年(1864)7月20日、元治の兵火で家屋は焼失したが、慶応3年には皆伝を許されていた摂津有馬結場村の武田儀右衛門の建てた燕庵写しの茶席が藪内家に移築され、また、本願寺御門主の御力添えを得て茶室緝凞堂(しゅうきどう)、須弥蔵が下賜され旧態に復することができた。明治2年没。78歳。薮内家HPより引用 |

| 商品説明 | 薮内家七代竹翁が藤四郎春慶茶入と箱書きした茶入れです。 銘「緒手巻」はおだまきの事です。 全体に薄作で軽くなだらかな肩が付き口の立ち上がりが高く、正面にかかった釉薬が控えめです。 腰に胴紐を廻らせ底より胴紐まで轆轤目を見せております。 底は輪糸切です。 口から胴にかけて江戸時代に修復した大きな跡が確認できます。 象牙蓋は時代の巣入りです。 それぞれの箱の底に印が捺されております。 |